OpenCoreのデフォルトブートメニューはシンプルすぎるので、Cloverのようにアイコンで選択するよう設定しました。0.5.7以降でこの機能が使えるようです。

Table of Contents

OpenCore GUI

前の記事で、ASUSマザーボードマシンのブートローダーをCloverからOpenCoreに移行しました。そのコメントで、OpenCoreでもアイコンによる起動選択ができるようになっていることを教えていただきましたので、試しました。以下での設定が終了していることが前提です。

OpenCoreの起動画面をGUI化する方法に関しては、以下のページに使い方の説明があります。これに沿って進めました。アイコンによる選択のほか、起動チャイムやボイスオーバーも設定できるようです。ただ起動チャイムは、今のMacにはもうありませんし、不要かと思い設定しませんでした。

Resourcesの中身を用意する

配布されているOpenCoreのパッケージでは、OC/Resoucesの中にAudio, Font, Image, Labelというディレクトリがあるものの、中身は空でした。この中身を、以下のページから取り寄せて、入れておきます。たくさんのファイルがあります。特にAudioは、多国籍語のボイスオーバー用音声ファイルが入っていて、数が多いです。今回は、アイコン表示だけの作業なので音声ファイルは不要だとは思いますが、一緒に入れておきました。

OpenCanopy.efiを設定する

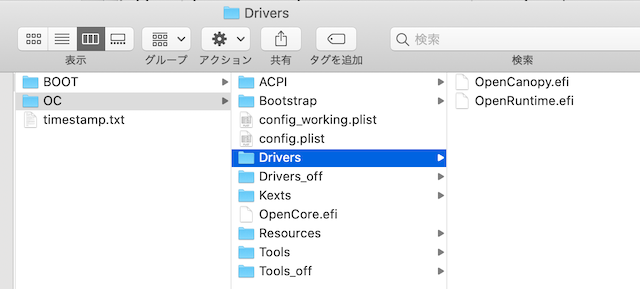

アイコン選択を動かすためには、OpenCanopy.efiというドライバーが必要なようです。配布されているOpenCoreパッケージには含まれていましたが、前回の作業ではDrivers_offというディレクトリを作って、これに入れて外していました。これをDriversディレクトリに戻します。こんな感じになりました。最小限の構成です。

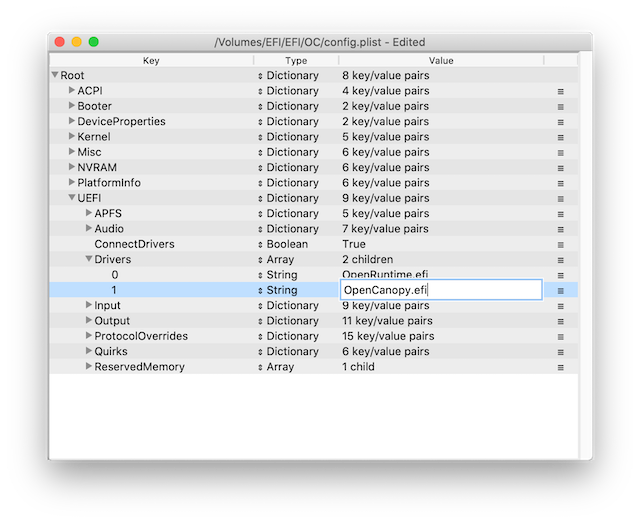

新しくDriversに追加したので、config.plistも書き換えておきます。簡単な作業なのでProperTreeのSnapshot機能は使わずに、ProperTree上での手作業でOpenCanopy.efiを追加しました。これくらいの作業ならテキストエディタで十分で、ProperTreeを使うまでも無いかもしれません。

config.plistのMisc項目を設定する

引き続きProperTreeを使い、以下の項目を設定します。

- Misc -> Boot -> PickerMode: Sample.plistではBuiltinだった値をExternalに変更しました。

- Misc -> Boot -> PickerAttributes:1 ガイドには1にせよとありましらが最初から1でした。この値のデフォルト値は0です。今回設定した1の他に、2, 4, 8とその組み合わせの選択肢があるようです。8を試してみたのですが、見た目は変わりませんでした。

この結果、このページの冒頭の写真のように、アイコンで選択できるようになりました。

まとめ

OpenCoreの起動選択画面でアイコン表示されるように設定しました。Cloverコミュニティの皆さんが競って作っているようなド派手な画面やミニマムでおしゃれな画面ではありませんが、本物のMacと同じアイコンを使った正統な起動画面だと感じました。今回は起動音の設定を行いませんでしたが、設定すれば起動チャイムやボイスオーバーが可能になるようです。ボイスオーバーは、本来はバリアフリーのための機能です。OpenCoreの開発者の方々も、その意識を持って起動音機能を整備していることがガイドに書かれていました。

追記:モダンなアイコン

コメントでまっくぷろさんから、今風の起動選択画面アイコンの情報をいただきました。Cloverのようにこれから増えていきそうですね。

追記:ミニマムなテーマ

ミニマムなテーマもありました。実機とは違うアイコンになりますが、macOS起動前の白りんごアイコンにマッチしたシンプルなアイコンです。

追記:起動音を出す

こちらをご覧ください。

追記:アイコンファイルの変更

最近のOpenCoreでは、アイコンファイルの設定方法が変更されています。こちらをご覧ください。(2021/7追記)

ども、boot macOSさん、

実際は現時点ではopen canopyは、まだPreviewレベルなんで本格的に使っちゃだめよんっていうことあるようですけど。。。

今後は改善?が進んで本家にバンドルされてくる見通しができたので良かったです。

どうしても、まだシンプルすぎて物足りないなら、 fork されてるN-D-Kとか使うことになるでしょうけど、辛抱強く待ってれば標準でバンドルされてリリースされてくるのかなぁという想定でいます。

>ただ起動チャイムは、今のMacにはもうありませんし

最近のMacには昔ながらのチャイムは無いというか、無効化されてるというのを見つかた人がいるようですので、

sudo nvram StartupMute =%00

で復活させることはできるみたいですね。。。

How to Enable the Classic Startup Chime on Newer Macs

https://www.macrumors.com/how-to/enable-classic-startup-chime-on-newer-macs/

そういう背景があるんですね。ありがとうございます。

お疲れ様です。

bootmacさん、先日のBD-Rの件ありがとうございました。

まっくぷろさん、背景になるほどですねぇ。

今のところ、Mojave,Catalina、Windows10のトリプルブート機の、TimeMachine用HDDのESPにOpen Coreは入れて、様子を見ています。0.02の頃から比べれば、かなり使えるようになってきましたねぇ。特にOC Clean Snapshotはとてもいい方向だと思います。

ただ、まだVer.が0.01上がるとSanityでなくなるの(とopen canopyの運用状態やconfigratorのアップグレード)は、ちょっと痛いですよねぇ。bootmacさんが書いてくれたので、Warningの出るレガシーなplistを近々、新しくしてOPEN COREの方の整備を今週末にでもしてみようと思います。

>本物のMacと同じアイコンを使った正統な起動画面だと感じました。

昔ながらのアイコンはイアな人は、こちらのアイコンに変えるといいいですね。。。

OpenCanopyの今風なアイコンを配布されてる方いらっしゃいますね。

OpenCanopyIcons

https://github.com/blackosx/OpenCanopyIcons

insanelymac forum

https://www.insanelymac.com/forum/topic/344251-opencanopy-icons/

いつも情報ありがとうございます。これは良いですね。記事にも追記しておきました。

>今回は起動音の設定を行いませんでしたが、

>設定すれば起動チャイムやボイスオーバーが可能になるようです。

OpenCore beauty treatmentの2番にじゃぁ〜ん音を鳴らすのに必要なBoot-chime with AudioDxeの記述ががありますね。じゃぁ〜ん音がbeauty treatmentに入るのがなんか違和感ありますけど。。。

Youtubeにインドネシアの方が動画投稿されてますねぇ。

何言ってるかはさっぱりわかりませんけど?ドキュメント読むより操作を見てラクしたい人にはお勧めかもです。コメントで裏で流れてる音がうるせぇーのをどうにかしておくんなましっていうのが面白かったので貼っておきます。。。w

GUI and Boot Chime Hackintosh Opencore 0.5.8 (2020)

https://www.youtube.com/watch?v=az9XjrtNvRw

Haswell機についてる蟹さんオーディオで鳴らそうとしてドキュメントに書いてあるコマンドをターミナルで打ち込んで2個オーディオポートがあるのがわかったんですけど、さて?どっちだろうって詰まったんですけど、結果的に0x2が蟹さんのオーディオだと気づくのに遅れててこずりましたぁ。。。

user@yuzanomakku ~ % ioreg -rxn IOHDACodecDevice | grep IOHDACodecAddress

| “IOHDACodecAddress” = 0x0

| “IOHDACodecAddress” = 0x2

IORegistoryでIOHDACodecDeviceで検索かけて見れば、お馴染みHDEFたる@1Bが蟹さんなので、一目瞭然だったんですけど、設定してる最中はこれをすっかり忘れていて、苦闘ちゃいました。w

それと、オーディオアウトて普段はGUIで切替してるもんですから、あらたまって番号入れなさいっていわれると、あれ?オーディオジャックに接続してるのは何番だっけっていうのもてこずりましたぁ。。。

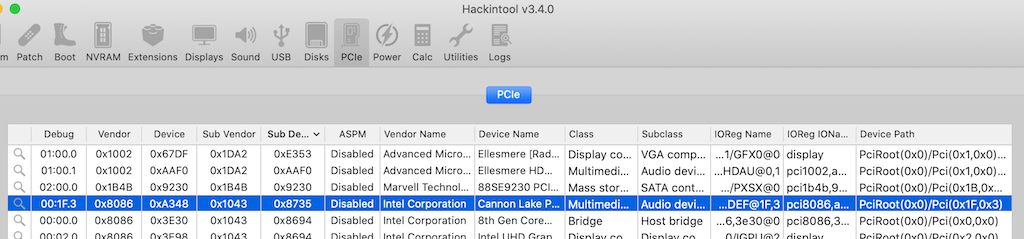

これも、音が出た後にそういえばHakintoolでなんかわかるんじゃねぇと思い出して、Audioというところで見ればサクッと番号もわかって便利だったことが判明しました。Gというコラムの番号にあるものを実際に接続してるバックパネルの位置と色でわかりやすいことこの上ないですね。

OpenCore0.6.0に入ってるAudioDxe.efiを使ってBig SurのHaswellとIvyBrigeの蟹さんで問題なくじゃーん音を鳴らせましたのでご報告いたします。

IORegistoryでIOHDACodecDeviceで検索

ありがとうございます。Youtubeのチュートリアル動画でBGMがうるさいのって割と多いですよね。

この投稿ではスクショがうまく挿入できなかったんで、URLで貼っときます。

IORegistryでIOHDACodecDeviceで検索して、蟹さんオーディオのIOHDACodecAddress(0x2)がどれかチェックするスクショはこれ↓

https://i.imgur.com/EBlitwO.jpg

AudioOutの番号がわからない時にHackintoolで確認するスクショはこれ↓

AudioじゃなくってSoundのとこでした。PinconfigurationのNoにバックパネルのオーディオジャックの色まで親切についてるので自分が接続してるとこが一目瞭然になって助かりますね。Gコラムのとこの番号がそれで、こいつをAudioOutに入れるので良いんだと思います。

https://i.imgur.com/lS8hMD1.jpg↓

起動音やってみました。記事に書いておきました。

手元の環境でもIOHDACodecAddressが0番と2番の両方出てきたのですが、どちらもHDEFの下にありました。VendorIDが0x10ec (RealtekのID) なのかどうかで判断するのが良いように思います。

AudioOutを、教えていただいたGコラムの番号で試したのですが、当てはまりませんでした。「内蔵スピーカー」というのに割り当てようと思っていたのですが、結局、どのGコラムにも現れない0番が正解でした。謎です。

chris1111さんの力作!?シンプル・おーぷんこぉーのテーマ風リソースを観測いたしました。。。

https://www.insanelymac.com/forum/topic/344429-a-simple-oc-theme/

昨日貼ったURLが消失してるみたいですぅ。。。

OpenCoreスレッドからスピンオフして、こっち↓にあらたなスレッドを立てられたみたいです。

Chris1111さんはフランス語喋ってる?からおフランスの方と思ってたら、キャナダ人みたいですねぇ。。。

My Simple theme for OpenCore By chris1111

https://www.insanelymac.com/forum/topic/344731-my-simple-theme-for-opencore/

いつも参考にさせていただいています。

Opnecore 0.5.9でブートメニューを作っているんですが、windowsが認識しません。

もちろんアイコン化をしても表示されません。

手元のZ390マザーボードの環境ではWindowsのアイコンも出ます。今はOpenCore 0.6.0ですが0.5.9の時から動いていました。久々に試しましたが起動しました。Windowsは別ドライブ (SSD) にインストールしてあります。ただOpenCoreでWindowsのボリュームが見えないとおっちゃる方も多いので、相性が悪いのかもしれないです。

bootmacosさん、コメントありがとうございました。

WindowsのブートディスクをBIOS モードからUEFI モードに変更したら、無事に認識してブートメニューにもwindowsディスクアイコンも表示されまた。

ただ、起動順番が1.windows 、2.Macの入れ替えができません。通常はMacを使用したいのですが起動して何もしないとwindowsが立ち上がってしまいます。

もし、順番を変更できる方法をご存知でしたらおしえてください。

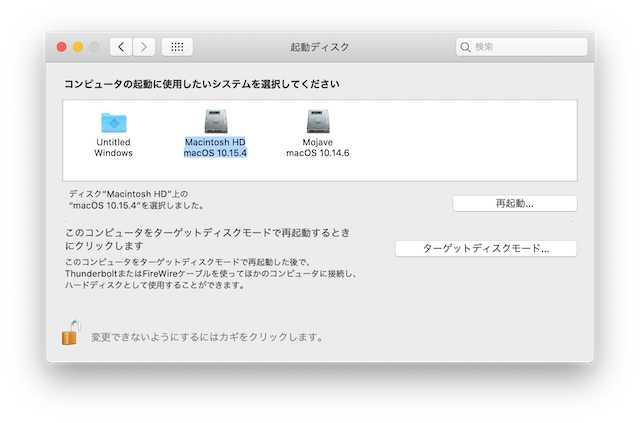

私は、macのシステム環境設定の、起動ディスクのところで、

macのディスクを選択しているので、

毎回、macOSが起動します。

返信が遅くなり、すみません。

ありがとうございました。無事にMacで起動するようになりました。

いつもわかりやすい説明ありがとうございます。

二つほど質問をさせていただきます。

1、Cloverのテーマファイルの中に入っていたicnsファイルをリネームして使うことは可能でしょうか?

2、背景色の指定は可能でしょうか?

以上二つ質問をさせていただきました。ご教授いただければ幸いです。

今、試してみました。

1. Cloverのicnsファイルは、リネームすれば使えました。

2. 背景色はconfig.plistのDefaultBackgroundColorで指定できます。BGRAの順番なのでFF333300などにすると水色になります。ただこの後のmacOS起動のバックグラウンドも同じ色になりますので、Cloverのテーマの背景色とはちょっと動きが違います。

検証ありがとうございます。とても参考になりました。

こんにちは。

こちらの記載の通りに設定しましたがGUI表示されない場合、どこを再度修正をしたらよいのでしょうか?

宜しくお願い致します。

お疲れ様です

0.7.0から、アイコンの指定方法が変わっています。

https://bootmacos.com/archives/13220

でどうでしょうか

していたらすみません。

返信有難う御座いました

全く気づいておりませんでした。

再度、教えて頂いたURLを見てやってきます。

有難う御座いました。

コメントありがとうございます。本文でも案内しておきました。