銀色のマザーボードMSI B360M Mortar TitaniumにCore i3 9100Fを組み合わせたHackintoshを作りました。予算に優しい構成ですが最新4コアCPUと現行チップセットの組み合わせで高性能です。

Table of Contents

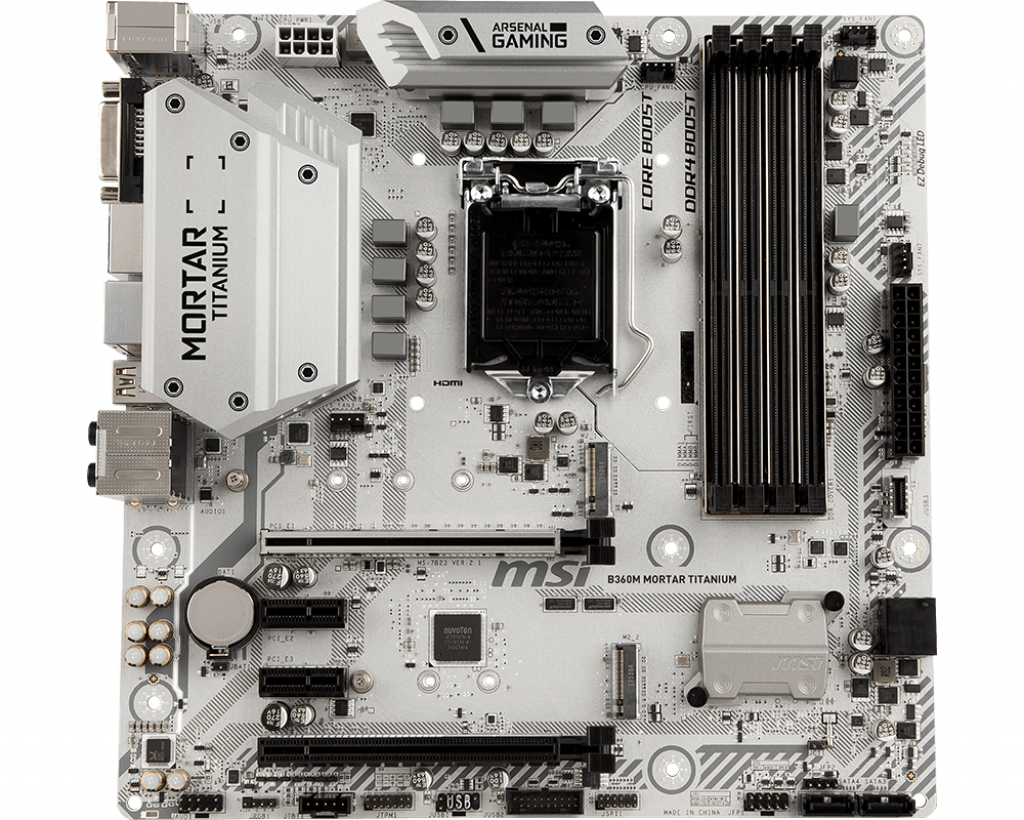

MSI B360M Mortar Titanium

チタン色マザボ

MSI B360M Mortar Titaniumは、現行チップセットを使ったマザーボードで唯一の銀色マザーボードです。一世代前の200シリーズの時には白いマザーボードとしてH270搭載のMSI H270M MORTAR ARCTICがありました。MORTAR ARCTICは北極圏をイメージした白と灰色のシリーズでした。Titaniumも昔からあるMSIのシリーズで、チタンをイメージした銀色のマザーボードです。チタン色の塗装は綺麗で、基板の厚みがあり、たわむこともなくしっかりとした作りです。でも前作はPCIeスロットやメモリースロットまで白にこだわっていたのが、本製品では黒くなってしまいました。

B360チップセット

MSIの白系マザボは200シリーズでH270だったものが、300シリーズになったらB360に格下げになってしまいました。B360はZ390, H370と同世代チップセットの廉価版です。Z390と比べると、H370と同様にオーバークロック非対応でCPU直結PCIeの分割機能がありません。またH370と比べるとチップセット経由のPCIe数が20から12レーンに減り、USBポートが減ってます。Intel Rapid Storage Technologyにも非対応です。とはいえ、SLIやCross Fireに非対応のmacOSではCPU直結PCIeの分割機能は出番がありません。またIntel Rapid Storage Technologyも非対応です。チップセット経由のPCIe数も、これを使用するスロットが3本しかないmicro ATX規格なら十分な数です。ということで、スペックを冷静に分析するとB360でも十分なのかと思います。チップが廉価版なのでマザーボード価格もそこそこお買い得です。

(広告)楽天市場でMSI B360M Mortar Titanium

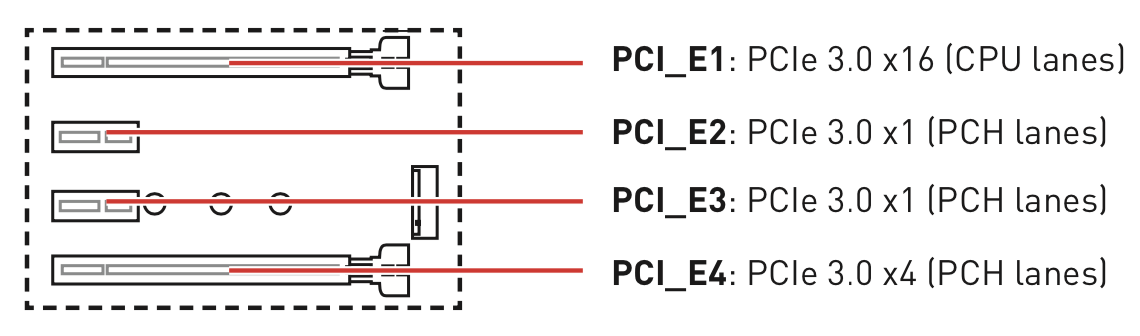

このマザーボードにはx16, x1, x1, x16のPCIeスロットが付いています。CPUに一番近いx16はCPU直結の高速なスロットでGPU用です。後のx1, x1, x16スロットはチップセット経由のPCIeです。CPUから遠い方のx16スロットは形状はx16ですが実際にはx4です。拡張スロット全体で6レーン使っているわけです。

SSD用の(Key Mの)M.2スロットが2個あります。それぞれPCIe x4です。しかしM2_2(CPUから遠い方のスロット)はPCIE_4(CPUから一番遠いPCIeスロット)と共用なので、PCIE_4にカードを挿すと使えません。なのでM.2では4レーン使っています。PCIeスロットと合わせて合計10レーンです。チップセットの上限が12レーンなので、排他動作にせざるを得なかったのだと思います。

一方、M2_1(CPUに近い方)はSATAにも対応していますが、4個のSATAコネクタのうちSATA2と排他利用です。チップセットのSATAは6個あるのですが、4個しか配線されていないようです。MSIのマザーボードはSATA数が少ない傾向がある気がします。PCIeカードで拡張したいところです。

Core i3 9100F

9100Fは先月発売されたばかりの最新CPUです。第9世代 (Coffee Lake Refresh-S) のCPUの中で一番安いモデルで1万円前半で買えます。

Core i3ですがコア数は4あります。安価で高性能なので、B360チップセットと組み合わせるのに最適なCPUかもしれません。FモデルはiGPUを搭載していない製品です。噂によるとインテルの製造技術に問題があってチップ製造の歩留まりが悪いので、iGPUを無効にしたバージョンであるFモデルで凌いでいるらしいです。

macOSを動かす

とりあえずmacOSを動かしてみましたところ、意外と簡単に動いてしまいました。

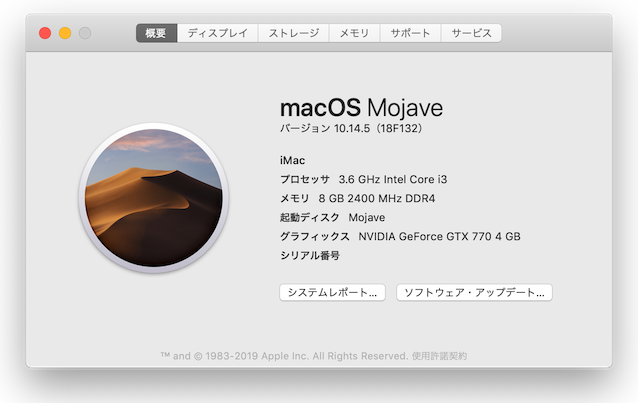

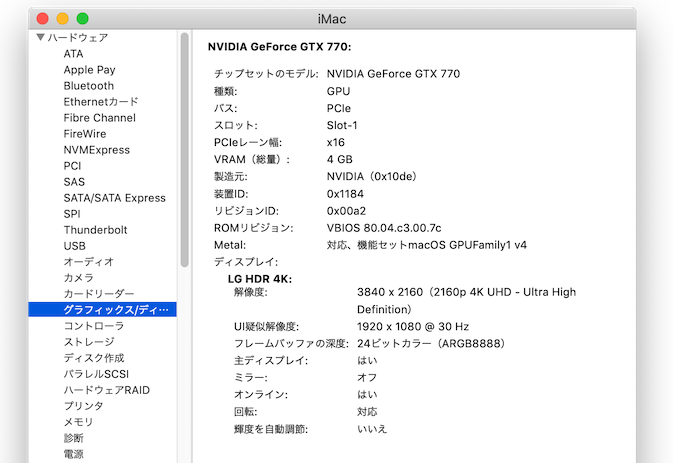

ハードウエア構成

マザボとCPUは上で書いたとおりです。それ以外は、たまたま手元に転がっていたパーツを使いました。GPUはNvidiaの古いカード、GTX 770です。KeplerアーキテクチャのNvidiaカードはmacOSのドライバがネイティブに対応します。NvidiaのWebDriverを必要としないのでMojaveでも使えます。メモリもその辺りに転がっていたものです。8GBしかつけていません。WiFiやBluetoothはまだ取り付けていません。

- マザーボード:MSI B360M Mortar Titanium

- CPU:Core i3 9100F

- GPU:Nvidia GTX 770

- 2.5インチSATA SSD

BIOS設定

マザーボードのBIOS設定は、開封したまま、デフォルトのままです。色々な項目のデフォルト設定が、macOS向きの設定でした。iGPUの無いCPUなので、GPU設定も迷いようがありませんでした。デフォルトのまま動くのですが、ブートするドライブをUEFI限定にして、またMSIマザーボードの便利な機能GO2BIOSを有効にしました。GO2BIOSは電源スイッチ長押しでBIOS設定画面が現れる機能です。

OSのバージョン

macOS 10.14.5を、2.5インチSSDにクリーンインストールしました。このSSDのEFI部分に以下のファイルを置きました。

UEFIドライバ

drivers64UEFIフォルたの中身は以下です。不要なものもあるかもしれません。今回のマザーボードに必須と思われるのがOsxAptioFix2Drv-free2000.efiです。当初はAptioMemoryFix-64.efiで起動したのですが、条件を変えると起動しない場合がありました。メモリーマップの状況が変化するためと思われます。色々なビルドを見ると、MSIとASRockの300シリーズチップセットではOsxAptioFix2Drv-free2000.efiが必要らしいです。バージョンアップされていない古いドライバなのであまり使いたくないのですが、確実に起動させるためには使わざるを得ないです。VirtualSmc.efiはVirtualSMC.kextと一緒に配布されているドライバーです。

- VBoxHfs-64.efi

- VirtualSmc.efi

- OsxAptioFix2Drv-free2000.efi

- FSInject-64.efi

- EmuVariableUefi-64.efi

- ApfsDriverLoader-64.efi

追記:slideパラメタを利用すればOsxAptioFix2Drv-free2000.efiを使用しなくて済むようです。詳しくはこちらをご覧ください。

Kext類

以下のkextをkexts/Otherに入れました。マザーボード搭載のLANチップはインテル製なのでIntelMausiEthernet.kextを使います。AppleALCで音も出ました。HDMIからも音が出ます。

- WhateverGreen.kext

- VirtualSMC.kext

- USBInjectAll.kext

- Lilu.kext

- IntelMausiEthernet.kext

- AppleALC.kext

Config.plist

9900Kで使用したconfig.plistがほぼそのまま使えました。機種IDも9900Kの時と同じiMac19,1にしました。シリアル番号やUUIDなどは変更しました。

9900Kのconfig.plistをそのまま使ったところ、クイックルックでJPEGファイルを見る(JPEGファイルを選択してコマンドスペースを押して内容を表示する)ことができませんでした。9100FはiGPUが無いことが原因らしいです。9100FでJPEGのクイックルックを機能させるためには以下のブートオプションが必要でした。オプション名はshiki用のものに見えますが、shikiはWhateverGreenに統合されたのでWhateverGreen用オプションです。フォーラムで教えていただきました。ありがとうございます。

shikigva=32 shiki-id=Mac-7BA5B2D9E42DDD94

使用したconfig.plistを以下に置いておきます。

動作確認

以上の設定で問題なく動きました。スリープも機能しているようです。CPUも正しく認識されているようです。

sysctlコマンドでCPUの名前を見ると以下のようになります。

$ sysctl -n machdep.cpu.brand_string Intel(R) Core(TM) i3-9100F CPU @ 3.60GHz

Nvidiaの古いグラフィックスでしたが4KのUI擬似解像度にも対応しています。Metalにも対応しています。

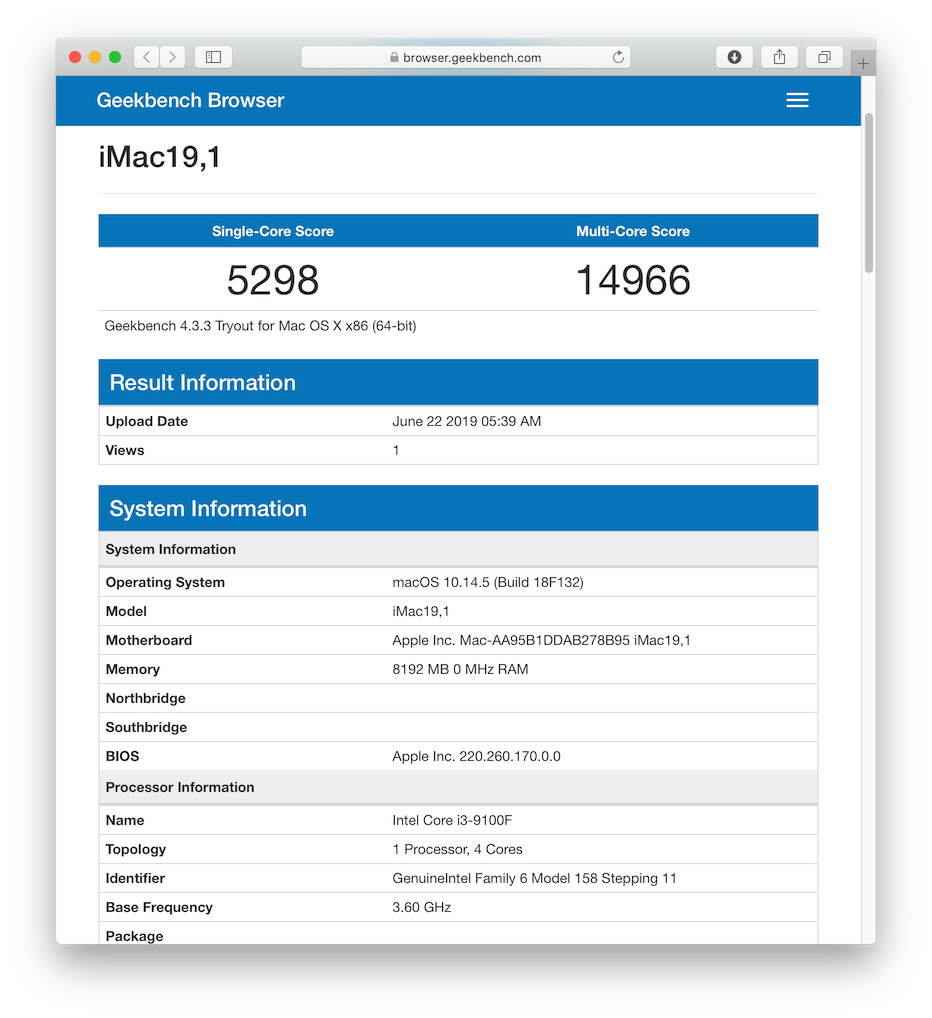

Geekbenchのスコアは、シングルが約5300でマルチコア(4コア4スレッド)で約15000でした。以前測定した9900Kはシングル6086, マルチコア(8コア16スレッド)で30114でした。コア数なりの差です。価格差を考えたらもよくできたCPUだと思います。

今後は、引き続き使用して不具合を確かめると同時に、USBの15個制限に対する調整、M.2 SSDへの移行、無線モジュール搭載などを進めたいと思います。

Radeon Vega 64に載せ替える

価格が下がっていたのでRadeon Vega 64に載せ替えました。こちらをご覧ください。

うちのi3-9100F+B365マシンのGeekBenchの結果(Single:5457/Multi:16266)と比較して明らかにベンチマーク結果が低いのですが、Turbo Boostが無効になっていませんか?

測定し直したらスコアが少し向上しましたので記事を更新しました。初稿のベンチマークはクリーンインストール直後に実施したので色々なデーモンが活性化されていたのかもしれません。それでもまだ低いようなのでもう少し原因を探ってみます。

情報ありがとうございます。調べてみます。

「銀色のマザーボードMSI B360M Mortar TitaniumにCore i3 9100Fを組み合わせたHackintoshを作りました。予算に優しい構成ですが最新4コアCPUと現行チップセットの組み合わせで高性能です。」との記事、興味深く 拝読いたしました。

3世代前のi7プロセッサー(6700K @ Z170Mチップ)をHacintoshで酷使している今、最新の第9世代のプロセッサーに置き換え(アップグレード)したくてUZUZしている自作PC Hacintoshユーザーには、大変参考になります。

——————————————————————————————————————

参考:どうやら3世代前のプロセッサーからのアップグレードを計画している人々にとって、ようやく追い風が吹き始めているようです。

1) PCパーツ費用の主要部分を占めるであろう 最新の第9世代のプロセッサーの価格が値下げになるかも、、、。 海の向こうでは、AMD vs Intelの仁義なき戦いがさらにエスカレートし、おおよそ15%値下げのニュースが飛び交っています。

7月のAMD新製品発売に焦点を合わせて、価格競争に陥るかもと予想(個人的な判断)

2) 現有DDR4メモリーボードがOC対応の場合、残念ながら当該マザボでは救済されなそうです。

したがって、同じメーカー(MSI)で 現有DDR4メモリーボードがOC対応しているmーATX製品を探してみましたら、『MAG Z390M MORTAR』という製品が見つかりました。

中古製品のマーケットでは、先人たちがかつて購入した製品が、巡り巡って数多く出品されており、とてもこなれた価格(1万千円+)で購入できそうです。

i3-9100FはSandy Bridge世代のCPUにトドメを刺したと思っております。i7-2700Kといった当時のハイエンドより速いCPUが1万円ちょっとで買えるというのはかなりの衝撃でした。

GeekBenchの結果を見る限りではHaswell世代のi7-4790Kとほぼ同等性能かなと思います。4コアHTなしでこの性能は大したものです。

丑寅の辰さんとこのi7-6700Kと比較するとさすがにi3-9100Fの方が遅いですからアップグレードにはならないですね。やっとIntelのCPUの品薄感がなくなってきたようですのでi9-9900Kかi7-9700Kあたりが狙い目になるのかなと思います。

Yoshiiさん、レスポンスいただきありがとうございます。

訂正;「15%値下げのニュース」関して、正しくは”Intelが第9世代のプロセッサーの価格の15%値下げを準備している」らしい。。とのあくまでもRumor(噂)の範疇です。

ちなみに、ニュース元ネタ(wccftech)は、以下のURLでご覧ください。https://wccftech.com/intel-prepares-sweeping-price-cuts-in-response-to-amds-ryzen-3000-series/

ーーーーー

追記:3世代前のプロセッサーからのアップグレードを計画している人々にとっても、逆風となりそうなで気がかりな点が一つ。

最新の第9世代のi7/i9プロセッサーには、これまでステッピングがPOのみであったが、これをを置き換える新ステッピングRO(ハードウェアレベルでの脆弱性対策が追加されている)の製品が出荷され始めたことです。

(AKIBA PCHotline 2019-6-2) Core i7-9700K ステッピングROが、6/2よりリテールパッケージで販売開始された。

-「利用するにはマザーボードのBIOSを対応バージョンに更新する必要があるほか、既存のシステムに導入した場合はOSの再インストールが必要になる」との説明あり。

=> これはOSx環境においても同じことが言えるのでしょうか?

i3-9100Fから離れてきましたのでDiscussionsの方に立てましょうかね。

失礼いたしました。

関連情報の紹介に熱中してしまい、本題i3-9100FでのBuild 説明の中心から離れすぎたようです。これ以上ののめりこみは、避けます。

あくまでも参考情報としての”よけいなツッコミ”になりましたが、少しでもお役に立てれば幸いです。

どうぞお気になさらず。

Discussionsの方に立てましたのでよろしければお越しください。

初めましてコメント失礼します

こちらの記事を参考に同マザー+同CPU+RX570で組んでみました

ドライバもKext類もConfig.plist(シリアル等は変更)も真似してみましたが立ち上がりません(mojave)

立ち上がりが停止してしまうのは「apfs_module_start:1334」の所で、

ネットで検索するとBIOSを古いものに変えると立ち上がるとの情報が何件かありました

(apfs関係を疑って色々試していたので、BIOSのダウングレードはまだ試していません)

こちらのBIOSバージョンは「E7B23IMS.A40(10/16/2018)」です

この記事のバージョンが分かれば教えて頂きたいのと、何かアドバイス等あればご教示頂きたく思います

よろしくお願い致します

手元のマザーボードのBIOSはE7B23IMS.A30でした。そちらのより古いようです。

BIOSの問題だとすると、新BIOSでレガシーRTCが無効になってしまった件かも知れません。

https://bootmacos.com/entry/2019/07/07/221238

BIOSメニューにレガシーRTC有効化のメニューがあればそれを試してみて、駄目なようならconfig.plistへパッチを当ててみてはどうでしょうか。

失礼いたします。

初心者な質問で恐縮なのですが、iGPUが非搭載のCPUはHackintoshには不向きだとこのサイトで読みました。

そのような点から見て9100Fを使うのは問題ないのでしょうか?

また同じ理屈で、第10世代の10100Fはどうでしょうか?

tonymacx86の推奨CPUでもiGPU非搭載の10100Fは掲載されていないので、購入していいものかどうか判断ができずにいます。

実機のmacは、たとえRadeonを積んでいたとしてもQuickTime等の動作にIntel QSVを使用しているので、Mac ProのSMBIOSに偽装しなければ動画再生ができないなどの支障をきたす恐れがあります。

また、Mac Proに偽装しても、一部のグラフィックボードでは動画再生支援機能を使用できないため、エンコード等の作業が著しく遅くなることもあります。

より実機に近くて安定しているのはiGPU搭載CPUですので、初心者であればF無しCPUを使って試してみるといいとおもいます。その後で、F付きCPUでの安定動作にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

外から失礼しました。

この記事を書いたときは、この後しばらく使用しましたが、特に問題なく使えました。なのでF印でもそれほど問題なく動くと思います。ただ、動画の再生、エンコード、SideCarなどでiGPUが無いと動作に支障をきたす場合もあります。回避できる支障もありますが、そもそもiGPUが無いことが原因なのかわからないトラブルもあります。大体動けば気にしないということでしたらF印でも良いともいますが、苦労は少ないほうが良いと思われるならmacOSがサポートしているiGPU付きのCPUが無難だと思います。

2019年4月にi5 9400Fで組んで使っておりました。その時はiGPUがなくて困ることは少なかったのですが、段々とiGPUがないとできないことが増えてきて結局iGPUを持ったCPUに買い替えてしまいました。

私の場合はAirDropが大きかったですね。

丁寧な回答ありがとうございます。

経験者である御三方の回答は大変参考になります。

10100Fのコストパフォーマンスはとても魅力的ですが、ある程度きちんとMacOSとして動いてほしい場合は、iGPU付きにした方が良さそうですね。

少し話が逸れてしまいますが、第10世代がMacに採用される最後のIntel CPUになるのでしょうか?

次のiMac上位モデルはまだインテル使用するという噂もあるので、第11世代にもmacOSが載るのではと期待してます。でも11世代は変わり映えしないし短命らしいので、12世代になるのかもしれないと、さらに期待してます。

全ての機種がAppleシリコンに移行し、Hackintoshができなくなる前提で考えると、最後のインテルMacで採用されたCPUで1台作っておきたいという思いがあります。